Al morir el dictador en 1935 y regresar a Caracas la operación cotidiana del gobierno, un país que empezaba a creerse rico notó que su capital era poco más que un pueblito, con apenas unos edificios de pastillaje guzmancista como piezas notables y una ya manifiesta tendencia a huir hacia el este, sin plan que ordenara la diáspora que sería su signo ni, hasta el día de hoy, acciones por parte de las autoridades encargadas de poner algo de orden ni de los ciudadanos que todos los días sufren y lamentan las consecuencias de aquellos y varios consecuentes desatinos.

Al morir el dictador en 1935 y regresar a Caracas la operación cotidiana del gobierno, un país que empezaba a creerse rico notó que su capital era poco más que un pueblito, con apenas unos edificios de pastillaje guzmancista como piezas notables y una ya manifiesta tendencia a huir hacia el este, sin plan que ordenara la diáspora que sería su signo ni, hasta el día de hoy, acciones por parte de las autoridades encargadas de poner algo de orden ni de los ciudadanos que todos los días sufren y lamentan las consecuencias de aquellos y varios consecuentes desatinos.

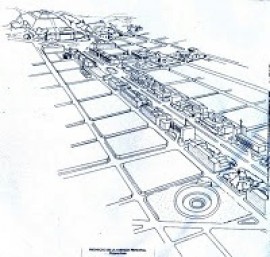

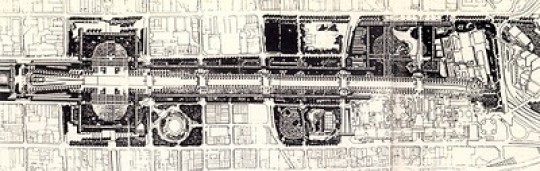

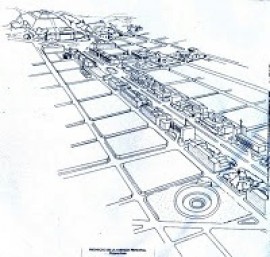

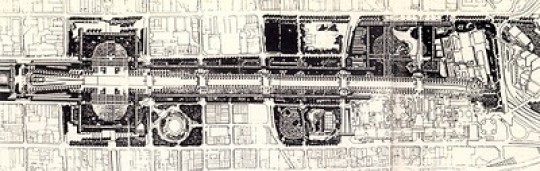

Aquellos deseos de transformación generaron enfrentamientos entre los promotores inmobiliarios de la época hasta que, quizá por el sempiterno sueño caraqueño de parecerse a París, por la preeminencia eurocéntrica de la época, por pura safrisquería o por sus propios orígenes, se impuso la idea que promovía Luis Roche y se convocó a un equipo de urbanistas franceses, entre quienes estaba Maurice Rotival, para proponer una idea de la capital que podría tener el país que ambicionábamos ser. El eje de la propuesta del llamado “Plan Rotival” es una gran avenida, al modo de los Champs-Élysées, al sur del casco central, para lo que se debía demoler unas 20 manzanas, cosa que no importó demasiado a los habitantes de una ciudad cuya simpleza les avergonzaba y, a pesar de su espíritu conservador, evitaban conservar testimonios de su pobreza.

Con astucia, el Plan Rotival atiende la obsesión bolivariana de López Contreras proponiendo convertir la colina de El Calvario en un majestuoso mausoleo al Libertador como remate oeste de la nueva avenida (demasiado parecido en forma y desmesura al que ahora se construye al norte del Panteón Nacional para evitar comparaciones) y procede a las demoliciones necesarias sin que en realidad existiera, vistas las consecuencias, la necesaria convicción de ejecutar el resto del plan. Se deja en el corazón de la ciudad terrenos baldíos que, desde entonces y como ahora La Carlota, se ofrecen como apetitosa carroña a los distintos y sucesivos buitres que, ayer y hoy revolotean sobre este “valle zamuro” de la novela de Carmelo Pino.

Con astucia, el Plan Rotival atiende la obsesión bolivariana de López Contreras proponiendo convertir la colina de El Calvario en un majestuoso mausoleo al Libertador como remate oeste de la nueva avenida (demasiado parecido en forma y desmesura al que ahora se construye al norte del Panteón Nacional para evitar comparaciones) y procede a las demoliciones necesarias sin que en realidad existiera, vistas las consecuencias, la necesaria convicción de ejecutar el resto del plan. Se deja en el corazón de la ciudad terrenos baldíos que, desde entonces y como ahora La Carlota, se ofrecen como apetitosa carroña a los distintos y sucesivos buitres que, ayer y hoy revolotean sobre este “valle zamuro” de la novela de Carmelo Pino.

El competidor inmobiliario de Roche vio en el cambio de gobierno y la evidente necesidad de rescatar el muladar que era El Silencio la oportunidad para proponer un desarrollo de vivienda popular que, aún el mejor ejemplo de intervención urbana que tenemos, serviría para minar, a la calladita y de hecho, anulando la posibilidad de concluir el Plan Rotival con el Mausoleo que tanto debe haber gustado a López Contreras, bloqueándolo (nunca mejor usada la palabra…) con uno de los más distinguidos edificios de la ciudad, el Bloque I de El Silencio, que con serena majestuosidad define la Plaza O’Leary. Aunque uno celebra que el fetichismo mítico-militar implícito en la propuesta del mausoleo se sustituya con un espacio cívico (aunque en realidad la tal plaza es fundamentalmente una redoma de tráfico), no dejan de ser curioso y no sé si soterrado o ancestral el metamensaje que implica dedicar un espacio civil a alguien que vivió asistiendo generales (primero Anzoátegui, luego Soublette, después Bolívar) hasta que Sucre lo ascendió a Teniente Coronel por sus servicios en Pichincha…

Unos pocos años más tarde, una nueva tachadura se suma a la “rectificación” del Plan Rotival.

El Centro Simón Bolívar y su notable entrecruzamiento de pasos peatonales y vehiculares sustituye la monumentalidad del mausoleo original por un par de torres que por años fueron el símbolo de la ciudad y seguramente nuestra imagen más viajera, llevando por el mundo en tarjetas postales los buenos deseos de locales y visitantes. También aquí y antes de que un par de torpes piezas de arquitectura descartable se anexaran hacia el este, una plaza habilitada posteriormente se nombra en honor de otro edecán del Libertador, Diego Ibarra. Varios años después, en el extremo oeste, se recupera un área de estacionamientos, entre los bloques norte y sur y con frente a la Avenida Baralt (la Plaza Caracas) y se instala en ella el busto colosal de la estatua que coronaría el descartado mausoleo y que, quizá, solitario, en las noches, mira con cierto alivio lo que el bloque deja entrever de la colina desde la que habría contemplado cada día el amanecer; hoy está ahí, apenas una cabeza, de espaldas a la sede de la institución que se dice dedicada a preservar la manifestación concreta de la voluntad popular en una democracia: el voto.

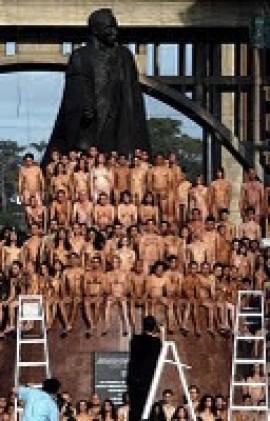

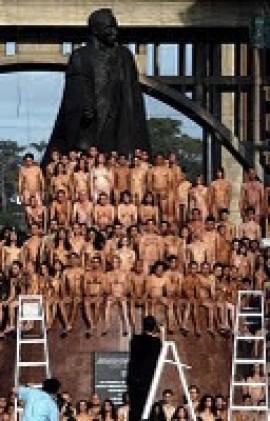

Y también de espaldas a otra estatua suya que también le da la espalda: el “Bolívar jugando bowling». a quien sólo se le ha visto divertirse un poco cuando Tunick, de modo que no faltó quien considerara sacrílego, lo cercó de cuerpos desnudos que disfrutaban la ciudad al natural, entre guardias y curiosos, mientras él los miraba de soslayo.

Y también de espaldas a otra estatua suya que también le da la espalda: el “Bolívar jugando bowling». a quien sólo se le ha visto divertirse un poco cuando Tunick, de modo que no faltó quien considerara sacrílego, lo cercó de cuerpos desnudos que disfrutaban la ciudad al natural, entre guardias y curiosos, mientras él los miraba de soslayo.

Quizá sí hicimos el mausoleo, aunque no lo hayamos notado; y lo llevamos dentro, encima, como una pesada piedra que nos pesa, en un nombre que repetimos desde la moneda hasta el aeropuerto, con una cara que nos mira en cada esquina con diferentes facciones de idéntica insolencia, tan decidida y profundamente grabado en nuestro interior que ya ni cuenta nos damos. Quizá, de alguna manera, somos el Mausoleo porque ya lo habitamos.

Los desolados terrenos de las manzanas vaciadas para construir la avenida que nunca fue, permanecieron así; y en persistente deterioro, olvidados por una ciudad que con igual indiferencia hacia el pasado, la misma intoxicación de presente e idéntica fruición por un futuro que daba por descontado y vendría por sí solo, construyó más al norte la “otra” avenida, la Urdaneta, llevándose, con mayor vitalidad, velocidad y eficiencia las casas cuyos portales copió Villanueva en El Silencio y haciendo aún más obvia la solitaria ruina del abandonado “gran eje monumental”.

Puede que por eso a nadie le haya preocupado convertir aquel paseo en autopista y, en medio del frenesí vialista, por años casi nos preciábamos de llegar “full chola” al corazón de la ciudad (claro, hasta que, como suele suceder con las vías sin continuidad, la veloz autopista se fue haciendo cada vez más ineficiente, congestionada, insufrible, y más frecuentes e infructuosos los ardides para evitarla); quizá por eso tampoco a nadie le importó que un edificio de vivienda popular (que se convertiría en hotel de lujo) bloqueara la ideal avenida para luego implantar su piscina disfrutando de la vista sobre el vacío circundante o que un edificio que terminaría siendo la inoperante sede de varios tribunales y oficinas parlamentarias quebrara la imponente simetría marcada por las torres que fueron emblemáticas.

Puede que por eso a nadie le haya preocupado convertir aquel paseo en autopista y, en medio del frenesí vialista, por años casi nos preciábamos de llegar “full chola” al corazón de la ciudad (claro, hasta que, como suele suceder con las vías sin continuidad, la veloz autopista se fue haciendo cada vez más ineficiente, congestionada, insufrible, y más frecuentes e infructuosos los ardides para evitarla); quizá por eso tampoco a nadie le importó que un edificio de vivienda popular (que se convertiría en hotel de lujo) bloqueara la ideal avenida para luego implantar su piscina disfrutando de la vista sobre el vacío circundante o que un edificio que terminaría siendo la inoperante sede de varios tribunales y oficinas parlamentarias quebrara la imponente simetría marcada por las torres que fueron emblemáticas.

Y florecieron propuestas de todo tipo.

Una, con jardineras hoy llenas de tierra y colillas de cigarrillo y el paradójico nombre de “Parque Central”, logró el apoyo del gobierno de turno, construyó sin pudor otro par de torres (más altas, sin consideraciones de perspectiva o marcación urbana, imponentes sólo por su insolencia e ingenio constructivo) como inicio de un plan de colosal colonización de aquellas áreas solitarias que también terminó decapitado cuando cambió el gobierno, pero dejó por siempre desbalanceado el perfil urbano de un espacio cuyo comienzo o final (depende en qué sentido se experimente) se desdibuja entre inmensos bloques anodinos, torres insolentes, muros ciegos de áreas de servicio y una inmensa tramoya decorada.

En el proceso, los terrenos baldíos habían servido de sede a casi cualquier tipo de construcción provisional, desde un parque infantil con ciertas actividades culturales, el histórico “Imagen de Caracas” coordinado por Jacobo Borges, una pista de patinaje sobre hielo y tarantines de buhoneros sucesivamente tolerados, instalados, eliminados y vueltos a instalar, casi épicamente, en el “Mercado Bolivariano de La Hoyada” y muchos mítines midiendo cuadras llenas de gente para demostrar poderío con el patetismo de un grupo de adolescentes discutiendo quién la tiene más larga…; y también a otras permanentes, como el edificio técnico de la CANTV y una nueva sede para la entonces PTJ, de la que sólo se construyeron los sótanos, luego transformados en Escuela de Artes Cristóbal Rojas, ahora sólo parcialmente escuela y mayormente refugio de damnificados.

El azaroso paso de los años hizo que otro proyectista captara la atención de otro presidente, Lusinchi, sobre estos espacios y apoyara lo que se llamaría el “Parque Vargas”, una propuesta de ordenamiento del sector que elaboraba una anteriormente desarrollada en el Instituto de Arquitectura Urbana por un equipo

El azaroso paso de los años hizo que otro proyectista captara la atención de otro presidente, Lusinchi, sobre estos espacios y apoyara lo que se llamaría el “Parque Vargas”, una propuesta de ordenamiento del sector que elaboraba una anteriormente desarrollada en el Instituto de Arquitectura Urbana por un equipo

dirigido por Jesús Tenreiro, con la asesoría de Kenneth Frampton y la participación de jóvenes que el tiempo demostraría entre los mejores arquitectos de su generación.

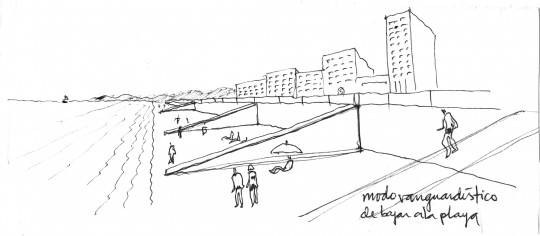

Confieso nunca haber entendido ni el apelativo de “Parque” (en realidad es un paseo urbano) ni la dedicatoria a Vargas, más allá del hecho de que Lusinchi también fuera médico y a pesar de la proximidad con Diego Ibarra, que intentó derrocarlo, pero agradezco tremendamente la “avenidización” de la autopista como demostración de la falacia de invocar las vías expresas como solución vial y, más allá de juicios de valor sobre su estética y su solidez como recurso de ordenamiento urbano, el valor de haber formulado una ordenanza de zonificación a partir de un elemento físico: una galería continua que definiría el frente de todos los edificios sobre el paseo y permitiría transitarlo de punta a punta bajo techo.

Lamento, sin embargo, que en lugar de asumir la necesaria intensidad urbana del lugar se haya optado, detrás de esa galería y hasta el frente accidental y descontroladamente desarrollado sobre las manzanas que no fueron demolidas por el plan inicial, por un vacío indefinido a ser ocupado, sucesivamente. por museos e instituciones culturales que la realidad ha demostrado no son ni tantos ni tan intensos como para dar presencia y carácter a tan amplia e importante espina urbana.

Lamento, sin embargo, que en lugar de asumir la necesaria intensidad urbana del lugar se haya optado, detrás de esa galería y hasta el frente accidental y descontroladamente desarrollado sobre las manzanas que no fueron demolidas por el plan inicial, por un vacío indefinido a ser ocupado, sucesivamente. por museos e instituciones culturales que la realidad ha demostrado no son ni tantos ni tan intensos como para dar presencia y carácter a tan amplia e importante espina urbana.

La Galería de Arte Nacional, diseñada por el mismo proyectista del conjunto, tiene una relación apenas tangencial con el paseo; de la galería conectora sólo se construyó un fragmento, entre la estación Bellas Artes del Metro y un paso subterráneo hacia Parque Central; la conversión de los sótanos del edificio de la PTJ en Escuela Cristóbal Rojas elabora su fachada a partir de la galería que unificaría todas las piezas, pero no así el Museo de la Estampa y el Diseño, una edificación, por decir lo menos, escueta; por años hemos visto vallas anunciando nuevas edificaciones y otras que las sustituyen con anuncios de otras que tampoco se hacen. Y la más reciente adición a esta colección de edículos (que tampoco incorpora la galería que imponía la ordenanza vigente al momento de ser proyectado) es lo que se dice será el Museo de Arquitectura

La Galería de Arte Nacional, diseñada por el mismo proyectista del conjunto, tiene una relación apenas tangencial con el paseo; de la galería conectora sólo se construyó un fragmento, entre la estación Bellas Artes del Metro y un paso subterráneo hacia Parque Central; la conversión de los sótanos del edificio de la PTJ en Escuela Cristóbal Rojas elabora su fachada a partir de la galería que unificaría todas las piezas, pero no así el Museo de la Estampa y el Diseño, una edificación, por decir lo menos, escueta; por años hemos visto vallas anunciando nuevas edificaciones y otras que las sustituyen con anuncios de otras que tampoco se hacen. Y la más reciente adición a esta colección de edículos (que tampoco incorpora la galería que imponía la ordenanza vigente al momento de ser proyectado) es lo que se dice será el Museo de Arquitectura

una suerte de fragmento de edificio lineal cuyos extremos parecen haber sido mutilados para caber en el terreno y una estética demasiado (torpemente) derivativa del trabajo de Glenn Murcutt para soportar el discurso de identidad nacional tan recurrido por su autor.

una suerte de fragmento de edificio lineal cuyos extremos parecen haber sido mutilados para caber en el terreno y una estética demasiado (torpemente) derivativa del trabajo de Glenn Murcutt para soportar el discurso de identidad nacional tan recurrido por su autor.

Quedó, sí, del “Parque Vargas”, para descontento de muchos y desdicha de la ciudad toda, la aparatosa y aún inconclusa cubierta del patio entre los dos edificios al este del Centro Simón Bolívar, envueltos en un diestro pero abigarrado conjunto de arcos, columnas, arquitrabes y otras simulaciones entonces de moda pero ya cansonas (¡es que el postmodernismo envejece muy cursi…!). La cubierta y el gran arco que la cerraría hacia el este adelanta el frente con una grandiosidad que disminuye hasta prácticamente ocultar las torres del Centro Simón Bolívar.

Quedó, sí, del “Parque Vargas”, para descontento de muchos y desdicha de la ciudad toda, la aparatosa y aún inconclusa cubierta del patio entre los dos edificios al este del Centro Simón Bolívar, envueltos en un diestro pero abigarrado conjunto de arcos, columnas, arquitrabes y otras simulaciones entonces de moda pero ya cansonas (¡es que el postmodernismo envejece muy cursi…!). La cubierta y el gran arco que la cerraría hacia el este adelanta el frente con una grandiosidad que disminuye hasta prácticamente ocultar las torres del Centro Simón Bolívar.

En su día, alguien llamó al autor “asesino de perspectivas”; como el lugar del crimen parece tener siempre un atractivo irresistible, quien calificó al otro de asesino busca ahora aniquilar lo que el primero hizo y subvertir su propuesta sin más análisis que el suyo propio y, presumo, el de sus allegados, con discrecionalidad que no por repetida podemos aceptar como condena.

Creo, sin embargo y a diferencia de lo que muchos han repetido, que habitar el mal llamado “Parque Vargas” con edificaciones de usos complejos que garanticen presencia humana a lo largo de todo el día es una estrategia acertada. Calificar de “ecocidio” la relocalización de áreas verdes abandonadas que hace apenas unos años se criticaban por ser asiento provisional de indígenas y/o indigentes no es sino otra demostración de la fragilidad del sentido crítico de un voluble conservadurismo que adopta, acomodaticiamente, causas que suenan bien por motivos que huelen mal.

Basta sentir el miedo que da transitar las desoladas aceras del Paseo para apoyar la urgente necesidad de acompañarlas con presencias humanamente activas y urbanamente enriquecedoras para darle verdadera vida a lo que hoy es no sólo una vergonzosa prueba de indolencia y abandono sino un riesgo real que sólo se asume por alguna necesidad imperiosa.

Y es que, tanto la aséptica explanada de Gómez de Llerena, como la estalinista celebración de Meléndez o la aplatanada propuesta de Sesto sobre los terrenos de La Hoyada demuestran, casi gritan, que un espacio tan neurálgico no puede resultar de la arbitraria cercanía al poder, ni que se pretenda bien intencionada, y que un lugar ciudadano tan importante tiene que ser objeto de un concurso público, muy probablemente internacional.

Y no es sólo La Hoyada.

Para enmarcar o definir el preámbulo de esa gran plaza debe contarse con buenos edificios urbanos, es decir, edificios que incluyan diversidad de usos, escalas, ocupantes y formas de ocupación y no los residuos edificados, ranchos con esteroides que venimos viendo y se pretende celebremos con orgullo disciplinar. Por la necesaria importancia y diversidad de esos edificios, ellos también deberían incorporar voces y autores diversos, escogidos de manera incuestionable y para desarrollar un plan que debería ser tan sabiamente consensuado como audazmente propositivo pero que, por lo menos, debe conocerse más allá de los límites de las oficinas que los controlan. La manida coartada del “eso siempre ha sido así” no fue válida cuando la criticaban quienes hoy la usan ni lo será nunca o nunca seremos más que otra escaramuza. Aunque resulte casi ingenuo alegarlo ahora y aquí, la ciudad es un proceso lento y complejo, en el que participan una diversidad de actores y, con frecuencia, varias generaciones; por eso, que el destino de un lugar urbano no lo decidan las autoridades municipales y metropolitanas electas para manejar estos temas es no sólo una aberración, sino inexcusable en quienes lo saben bien y se aprovechan de las prebendas que les da una circunstancia para hacer y hacerse de lo que de otro modo no habrían podido. Y eso tampoco lo ignoran; simplemente lo des-conocen…

Pero lo que más temo, vistas las evidencias en casos similares, es que la urgencia de demostrar resultados acelere los trabajos de deforestación de las pertinaces palmas y hoy frondosos árboles que lograron crecer y subsistir a lo largo del paseo, de algún modo protegidas por la desidia; y que se taladren pilotes, se excaven sótanos y se levanten estructuras que difícilmente estarán concluidas para octubre de 2012, cuando, parece, sus actuales paladines podrían perder el fuelle que hoy los insufla. Y, aún peor, que los nuevos gobernantes vean esas construcciones inconclusas con el mismo desprecio con que, desde hace casi ochenta años, se mira lo que otro intentó hacer en estos espacios y, sin siquiera revisarlas, las dejen ahí, abandonadas, cayéndose, como tantos restos que el tiempo ha dejado a lo largo de este basurero urbano que alguna vez animó los sueños metropolitanos de una capitalidad posible.

Pero lo que más temo, vistas las evidencias en casos similares, es que la urgencia de demostrar resultados acelere los trabajos de deforestación de las pertinaces palmas y hoy frondosos árboles que lograron crecer y subsistir a lo largo del paseo, de algún modo protegidas por la desidia; y que se taladren pilotes, se excaven sótanos y se levanten estructuras que difícilmente estarán concluidas para octubre de 2012, cuando, parece, sus actuales paladines podrían perder el fuelle que hoy los insufla. Y, aún peor, que los nuevos gobernantes vean esas construcciones inconclusas con el mismo desprecio con que, desde hace casi ochenta años, se mira lo que otro intentó hacer en estos espacios y, sin siquiera revisarlas, las dejen ahí, abandonadas, cayéndose, como tantos restos que el tiempo ha dejado a lo largo de este basurero urbano que alguna vez animó los sueños metropolitanos de una capitalidad posible.

Quizá no existe monumento vivo, performance colectivo, palimpsesto visitable, ADN edificado, vergüenza social, desnudez públicamente indigente más categórica que esta herida que, abierta e infectada, corta la ciudad como un machetazo del que nadie se hace responsable pero en el que todos buscan aprovechar la ausencia de criterio, continuidad y transparencia.

Quizá no existe monumento vivo, performance colectivo, palimpsesto visitable, ADN edificado, vergüenza social, desnudez públicamente indigente más categórica que esta herida que, abierta e infectada, corta la ciudad como un machetazo del que nadie se hace responsable pero en el que todos buscan aprovechar la ausencia de criterio, continuidad y transparencia.

No se me ocurre otra manera para iniciar su rescate, que es en buena medida el del país y de todas sus heridas abiertas, que suspender tanta pomposidad operática, el exceso de opulencia épica, le borremos el nombre de Bolívar a la avenida y el de Vargas al paseo, quitemos las estatuas de héroes reales o ideologizados y la hemorragia de placas falazmente conmemorativas, arreemos banderas y, luego de barrer un poquito, sencilla, humilde, decididamente, reconozcamos que esta cadena de coqueteos cortesanos debe llamarse “Espacio Nosotros”; pues nada de lo que allí pasa nos es ajeno y se agotaron las excusas para seguir tolerando más de lo mucho de lo que ya, por acción u omisión, somos cómplices desde hace casi ochenta años.

Y decidirnos a utilizar la fuerza de espejo de nuestras bajezas, temores y oportunismos que esta llaga nos espeta, si no para despertar, al menos para despabilarnos un poco…

P.S. Pido excusas a todos los autores de las imágenes utilizadas cuya autoría no reconozco por desinformación o descuido.

Enrique Larrañaga

Octubre 12 de 2011

Publicado en reflejosurbanos.blogspot: URBIGRAFÍA DE UN PAÍS

Comparte este artículo: